介紹:

透過特定姿勢與點位刺激,喚醒人體原始的動作模式,進而改善發展遲緩、姿勢控制異常與神經運動障礙,幫助孩子建立穩定、協調的動作能力,朝向更自然、自信的成長歷程。

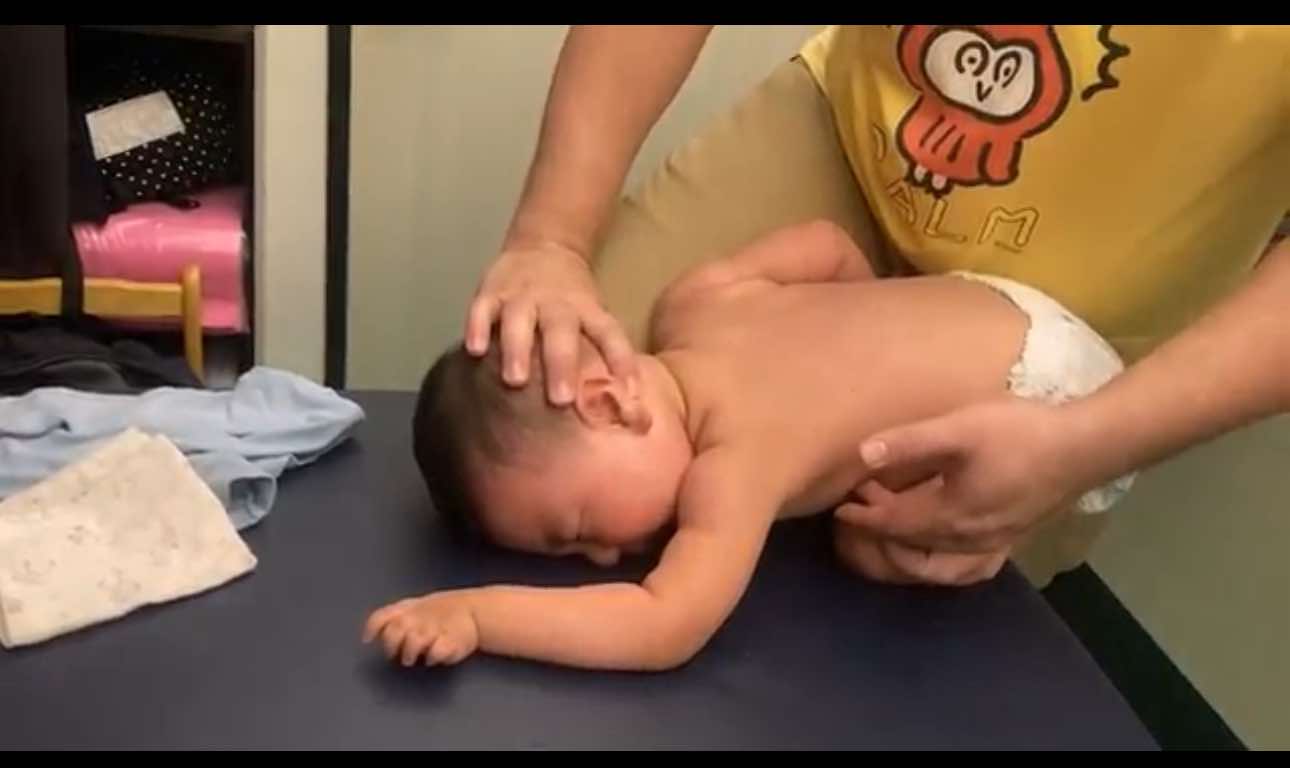

在1950-1970年間,Vojta醫師發展出他的診斷學及治療學的基礎–「輔以達原則」。輔以達原則以發現「反射性移行」為開端。當Vojta醫師試著治療腦性麻痺兒童時發現在特定的姿勢下,於軀幹、四肢施以特定的按壓刺激後,肢體及軀幹可誘發出非自發性及重複性的動作。在活化之後得到令人吃驚的效果:這些腦性麻痺兒童說話更清楚,之後能更穩定的站立和行走。

協調的、與生俱來的動作型態

Vojta醫師很確定誘發出的反射性動作型態和移位所需要的基本能力是相同的,且這是與生俱來的動作型態可不斷重複被誘發出來,健康的新生兒也能在誘發後出現,如手部的橈側外展及張開手掌,這是健康嬰兒在6個月時會出現自發性抓握及手部支撐會出現的動作。

在新生兒的早期診斷

Vojta醫師觀察和評估新生兒自發性動作型態、姿勢反應和原始性反射來早期診斷嬰兒姿勢及動作障礙。

Vojta的早期診斷被使用來確認早期動作的異常,並提供兒童早期的治療(在6個月之前),在不正確動作或代償動作出現之前和提供最佳的復原機會。

將輔以達原則使用在治療

因為在這些痙攣型腦性麻痺兒童身上所誘發出來的動作型態,並未出現在他們的自發性動作中,在剛開始誘發時只有出現部分的動作型態,但在重複刺激後將可誘發出更完整的動作型態。因此Vojta醫師推論這些嬰兒痙攣型腦性麻痺的動作發展只是功能性被阻斷。

依據以上所觀察Vojta醫師發展一個針對新生兒、兒童和成人全面性的治療:輔以達治療 (Vojta therapy)

應用層面:

中樞神經系統相關疾病:腦性麻痺、發展遲緩、運動障礙、骨科相關問題如:斜頸、脊椎側彎、髖關節發育不良、步態異常⋯⋯等。

資料來源:https://vojta.tw/index.php 台灣輔以達學會